ダーウィン生物塾とは

ダーウィン生物塾の3つの特徴

① 難関大の生物試験を確実な得点源にできる

② 論述問題に求められる思考力が鍛えられる

③ 問題の狙いを読み取れる読解力が身につく

国公立・難関大の生物は思考力・読解力を問われる問題が9割以上

国公立の生物はほぼ記述・論述問題が100%・難関大でも5割以上が記述問題を出題しています。

また、記述問題がなくても、実験問題やそのデータからさらにデータ分析や考察問題で

紛らわしい選択肢を選ぶ必要のある問題がほとんどを占める状況となっています。

ある意味、国語力、論理的推理力を問われていると考えてよいでしょう。

知識で埋められるのは書く大問の一問目だけ、

残りの9割は「考えて・読み取って、分析する」問題だということです。

※共通テストは平均8割、難関私大も平均7割以上が思考力・読解力問題です。

生物を得点源にすれば、主要科目の苦手をカバーできる

「英語だけ苦手」「数学だけ苦手」のような状況でも、

生物を徹底攻略して9割得点することで難関大に

合格を目指す事例が多数ございます。

1つでも苦手科目がある方はぜひご検討ください。

※医学部の場合のみ、複数の科目が苦手だと合格は難しいでしょう。

難関大の生物は「旧課程対策」がポイント

まもなく新課程に切り替えとなりますが、難関大の生物において特に私立医学部や獣医学部などは、旧課程からも出題されると想定されます。例えば、酸素乖離曲線、腎臓の濃縮率、遺伝の法則などの細かい内容は新課程では参考程度の扱いになっていますが、この内容が完全に出題されないとは考えにくいので、その基本の解法は確認しておく必要があります。

■こんなお悩みありませんか

・ 生物の知識を覚えても問題が解けない

・ 「~を述べなさい」という記述問題がでると思考停止する

・ 計算問題だと気づくと、解けないという気持ちになる

・ 長い問題文を見るだけで、気力を失ってしまう

難関大の生物試験は一問一答の暗記式では対応できない

生物の科目は、数学物理などと比べて「暗記科目」と思われやすいのですが、大きな誤解があります。

確かに計算問題などは少ないのですが、生物の科目全体のつながり・メカニズムを把握しないで勉強しても解けないような問題で入試問題は構成されています。

特に、近年では共通テストでも見られるように、実験・考察問題がどの大学でも増えています。

いくつかの知識問題が証文として問われるのを除くと、後は、問題文中のリード文が何を説明しているのか、どの知識を組み込んでいるのか分析しながら内容を捉える必要があります。例えば、神経伝達の問題に細胞骨格とモータータンパク質によるシナプス小胞に輸送を想定する問題などがあります。

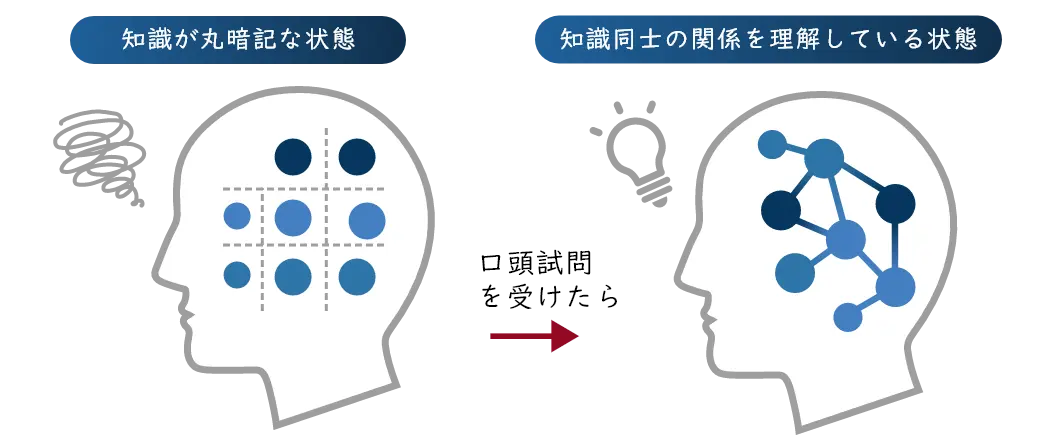

つまり、生物という科目の領域全体を関連付けてイメージが作れるかどうかが決め手となるのです。

長文や図表を読み解く「暗号解読力」を身につけるにはトレーニングが必要

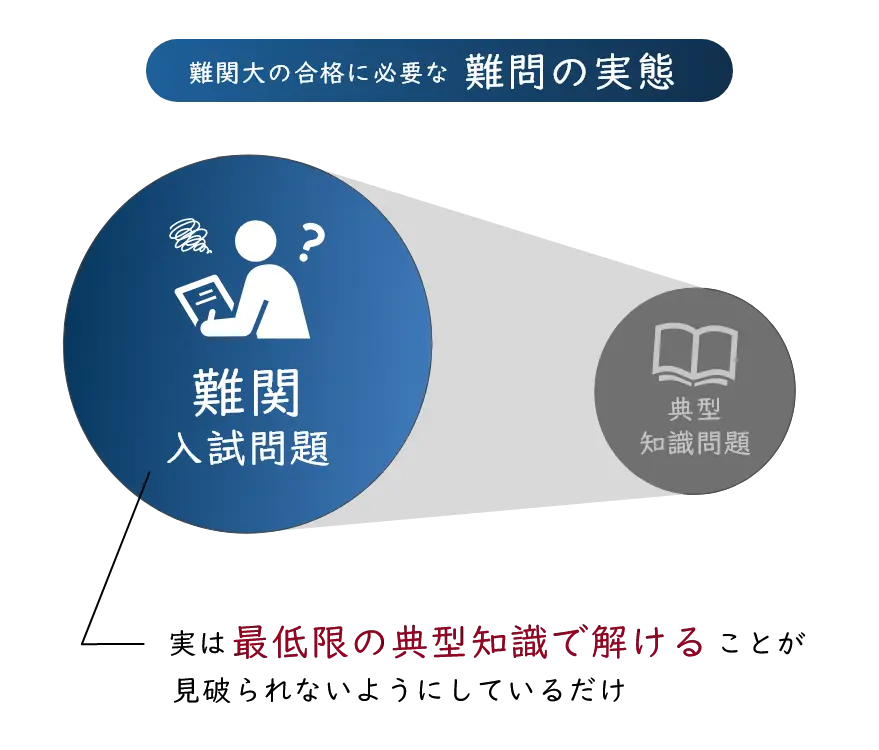

難関大生物問題には、実はほとんど読解力だけで知識なしで解けてしまう問題すらあります。

見たことがない問題に気後れせずに取り組むと、

最低限の知識があるだけで、解けてしまうことが多いのです。

大事なのは、「知識のつながり」を明らかにすることです。

その問題が、どんな分野とかかわっているのか分からないと問題は解けません。

各分野の用語(=言葉)の意味を正確に捉えることを前提として、

その言葉をもとに問題を分析していくことになります。

これはある意味で暗号解読のようなものです。

また、図表などの読み取りもまた、そこに含まれている

「暗号」を読み取る作業となりますが、

これにはしっかりとした練習と繰り返しが必要です。

生物の苦手克服から難関対策まで完全対応

「本質理解の追求型」指導で、表面的な理解で終わらせません。

生物が苦手な生徒でも、二次試験に対応できるレベルに達することができます。

Tier.1 苦手克服フェーズ(偏差値40~60)

まずは定義・基礎法則を人に説明できるレベルになるまで徹底的に理解していただきます。「定義により、ここではこの内容が問われている」というように、それまで丸暗記していた用語の理解ができることで、使える知識に昇華します。 偏差値が50台の場合、基礎がネックになっていることが多いため、偏差値60を超えるまでは、基礎・基本を徹底する方が、結果的に早く成績が向上します。

Tier.2 入試典型問題を解くフェーズ(偏差値60~65)

Tier.1で思考の土台ができていると、考えて解くことが体感できます。これまで解説を見て丸暗記し、2周目からでなければ解けていなかった問題でも、初見の時点で一つ一つ手がかりを見つけることができ、正解にたどり着けるようになります。

問題レベル

医学部・難関国公立の入試

Tier.3 入試応用問題を解くフェーズ(偏差値65~80)

高いレベルに達するために知っておいた方が良い知識を扱います。教科書で扱われていませんが、上位大学の受験で頻繁に出題されるテーマは難関大合格の分かれ目になります。合格点に必要な問題を正しく選ぶことができ、解く必要がない問題を見極める技術を磨くことで、本番でしっかり合格点がとれるよう、最後の仕上げをいたします。

問題レベル

医学部上位・東大、京大、早慶の入試

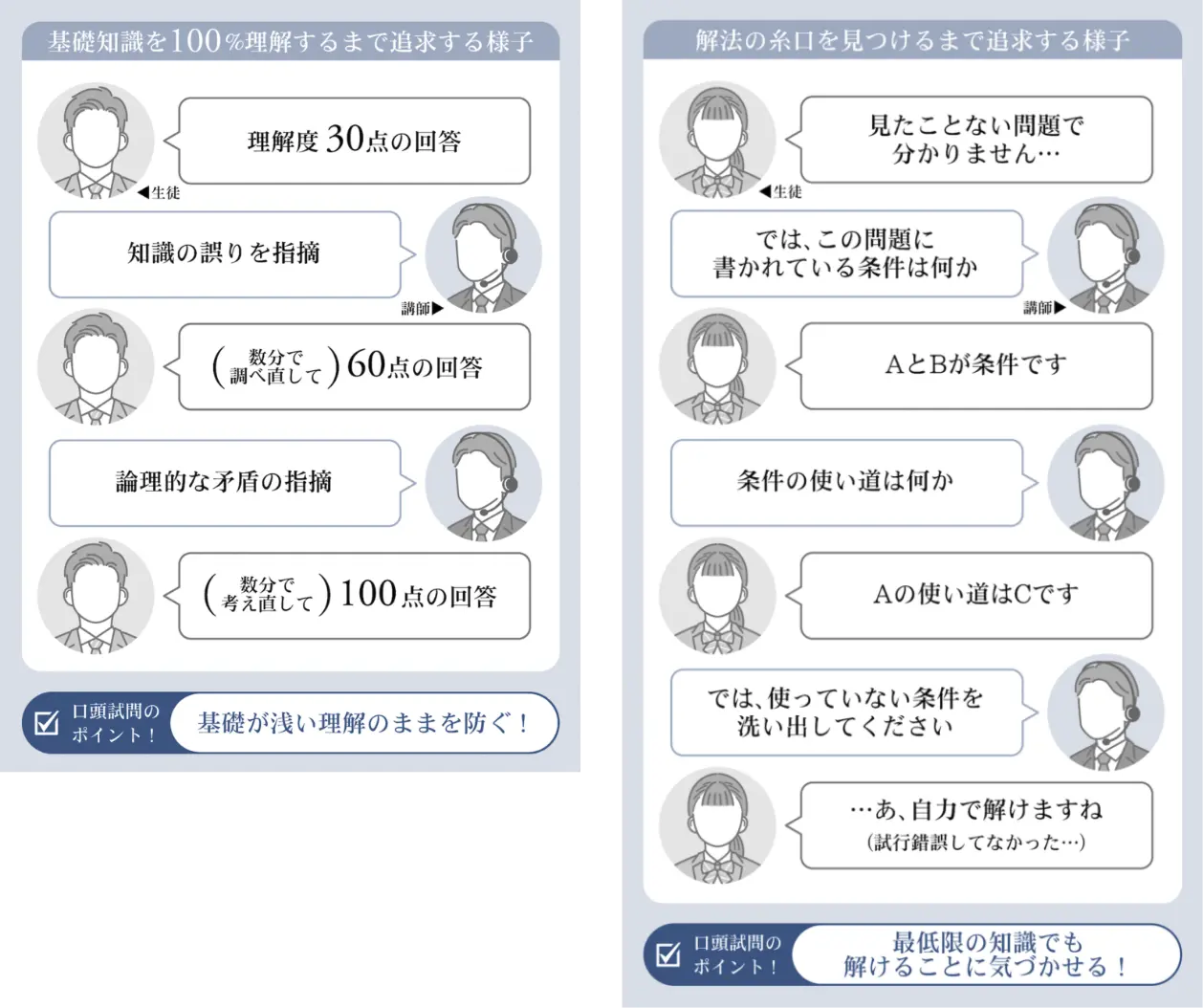

理解度100%になるまで追求する「口頭試問型」指導

暗記で解くのではなく、思考力を高めて解く授業と口頭試問で、誤魔化しの利かない本質的な理解を促します。

生徒の返答はたいていの場合、0点の回答ではありません。一部が正しくて一部が間違っているということが多いです。

初めは30点の返答でも、不足している知識が何か気づくように、追加質問をすることで、自律的に60点、80点になっていき、最終的に100点の解答にたどり着きます。

ボトルネックはどこか。全体のうち、どの部分に思考の誤りがあるのか。口頭試問によりあぶり出します。

正しい部分は認められ、誤っている部分のみに焦点の当たる指導は効率的で、自力で正解まで辿り着くプロセスが、結果的に、知識の深い理解につながり、深く記憶に刻み込まれることになります。

また、論点を整理する癖がつき、最低限の知識で難問を解ける学力につながるのです。

物理化学の入試問題のほとんどは、「どのように工夫して典型問題をそうと見せないようにしているか」で作られているのです。

こんな人におすすめです

・進学校で生物の成績が伸び悩んでいる方

・生物を一から勉強し直したい方

・出題範囲の問題を全て解いているのに、赤点を取ってしまう方

・問題集を3周やっているが、初見の問題が解けない方

・学習方法に問題があると自覚している方

苦手になってしまう主な3つのケース

1「表面的な理解」だと量をこなしても成績が伸びない

生物は「用語暗記」だけで解けるようになりません。

用語を丸暗記して得点ができたのが高校受験レベル。

しかし、生物はその科目の特性上、丸暗記した知識で問題演習だけを続けていても、基礎の理解がないと、学力が上がらないという問題にぶつかります。

それゆえ、「基本の理解」から始める習慣がない生徒に対して、用語の意味をその背景と他分野との関連ををきちんと理解するまで追求する指導をして、習慣の改善を図ります。そうして、ようやく苦手を克服し、生物を得点源にしていくことができるのです。

2「暗号解析」で問題に向き合う必要がある

「問題集を3周して知識活用パターンを暗記すればできるようになるはず」という誤解が非常に多いのが生物の特徴です。

生物の基礎理解の次のステップとして「暗号解析」で、問題演習の訓練をする必要があります。

「暗号解析」とは、すぐに解答が思いつかなくても暗号を解析するように、考え続けることです。問題を見たときに答えがすぐには分からないのが、通常です。しかし、苦手な生徒に限って、解ける問題はパッと見ただけで解けるものだと思い込んでいます。

必要な知識がないから解けない問題は、約2割程度です。一部の知識が欠けていて解けなかったとしても、持っている知識でギリギリまで解答を追求し、答えまでにじりよっていくような粘り強い取り組み方が必要。そこまで試行錯誤してこそ、残りの足りなかった一部の知識を得た時の喜びは大きくなり、本当に使える知識として吸収されるのです。

すなわち、パッと問題を見ただけで、すぐに解答が思い浮かばなかったら諦めるのは、「暗号文をすぐに読み取れから諦めた」と同じような話なのです。

正解に必要な知識は最低限で構いませんが、さまざまな問われ方に備えて、「この暗号はどのコードで分析するのか」で考え抜く訓練が必要です。基本を軽視せず、知識を使いこなせるまで習熟することが欠かせません。

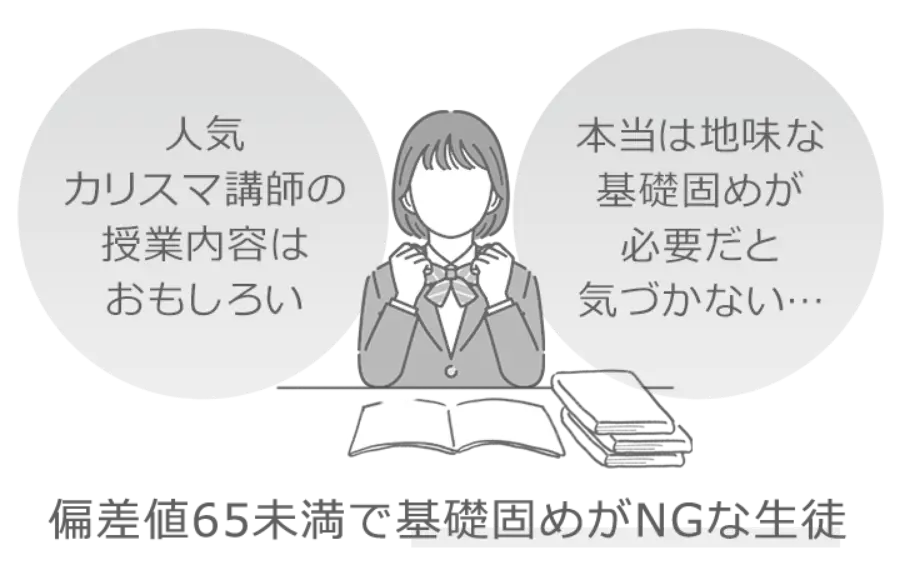

3「一旦、理科は有名な映像授業だけで対策します」の危険な罠

数学と英語は塾でバッチリ対策しつつも、生物は手を抜きがちです。

実際に生物対策で過去の生徒からよく言われてきたのが次のせりふ。

「一旦、Web学習で何とかします」

「一旦、YouTubeで学びます」

「一旦、有名予備校の人気の映像授業で対策します」

これらの「有名どころのサービスを使えば大丈夫」という安易な発想が横行しています。しかし、これでは必要な思考力が鍛えられません。

そして、難関大を目指すには既に手遅れになった頃に気がつき、個別指導に駆け込む受験生が非常に多いのが現実です。

特に受験直前期に伸び悩みが発覚しても、暗記科目に注力する時期に入っているため、生物対策で失敗すると、受験戦略上の取り戻せないミスとなってしまうのです。

高校受験の時の記憶で、生物が社会のように成績を伸ばしやすいイメージがあると命取りです。難関大対策では、数学のように理解が必要な科目と捉える必要があります。

大手予備校の映像授業だけでは、苦手から脱却できないのが現実です。映像授業と成果の分かりやすいテストで、効果があるように見せますが、実際の模試では成績が伸びていないケースが多々見られます。

大手予備校の映像授業の限られた時間で扱う問題数では、どうしても限りがあります。

そもそも、いきなり複合的な典型問題を扱ったとしても、事前に経験しておくべき基礎が固まっていなければ、効果がありません。

体操で例えるなら、「バク転」を突然やらせるようなもので、事前の練習が足りないとできません。

手首や腕の回し方を一つずつ練習して、初めて複合的な動きであるバク転ができるようになります。基本を無意識に行えるようにすることが、後々効いてくるのは理系科目の勉強でも同じなのです。

生物における「口頭試問型」授業の3つのメリット

1 知識(公式・背景・原則)の理解が浅くなることを防げる

口頭試問とは、表面的な理解で終わらせないために、一問一答で生徒の本質的な理解を追求する指導スタイル。

基礎(公式・原則・背景)の理解、徹底だけでなく、難易度の高い問題に対しても深く理解するためにも有効な手段なのです。

2 生物特有の「知識量」と「思考力」の適度なバランスが分かる

英語などの文系科目は、「知識量」に比例して成績が伸びる側面がありますが、生物は「思考力」を鍛える必要があり、このバランスが分かっていないために伸び悩む生徒が多いのです。

知識だけで対応しようとするのも難しく、数学のように思考力だけで対応するのも不可能なのが生物の難しさです。

特に難関大の生物は「暗記」で解くのではなく、「思考力」を高めて解く必要があります。

独学では身に付かない思考力を「口頭試問」で高めます。

3 最低限の知識で「思考力が問われる問題」を解く力が身につく

多くの場合、難関大攻略に不足しているのは知識ではなく、思考力です。思考力なしでは解けない問題を使って、大学側が合格者をフィルタリングしているのです。

- 今ある知識だけで解けるのに、解けないと思い込んでしまう

- 答えは出せても、その根拠は理解していない

「考えたつもり」「考える作業が面倒で避ける」を防ぎ、 本当に理解するまで考え抜く訓練をできるのがダーウィン生物塾の強みです。

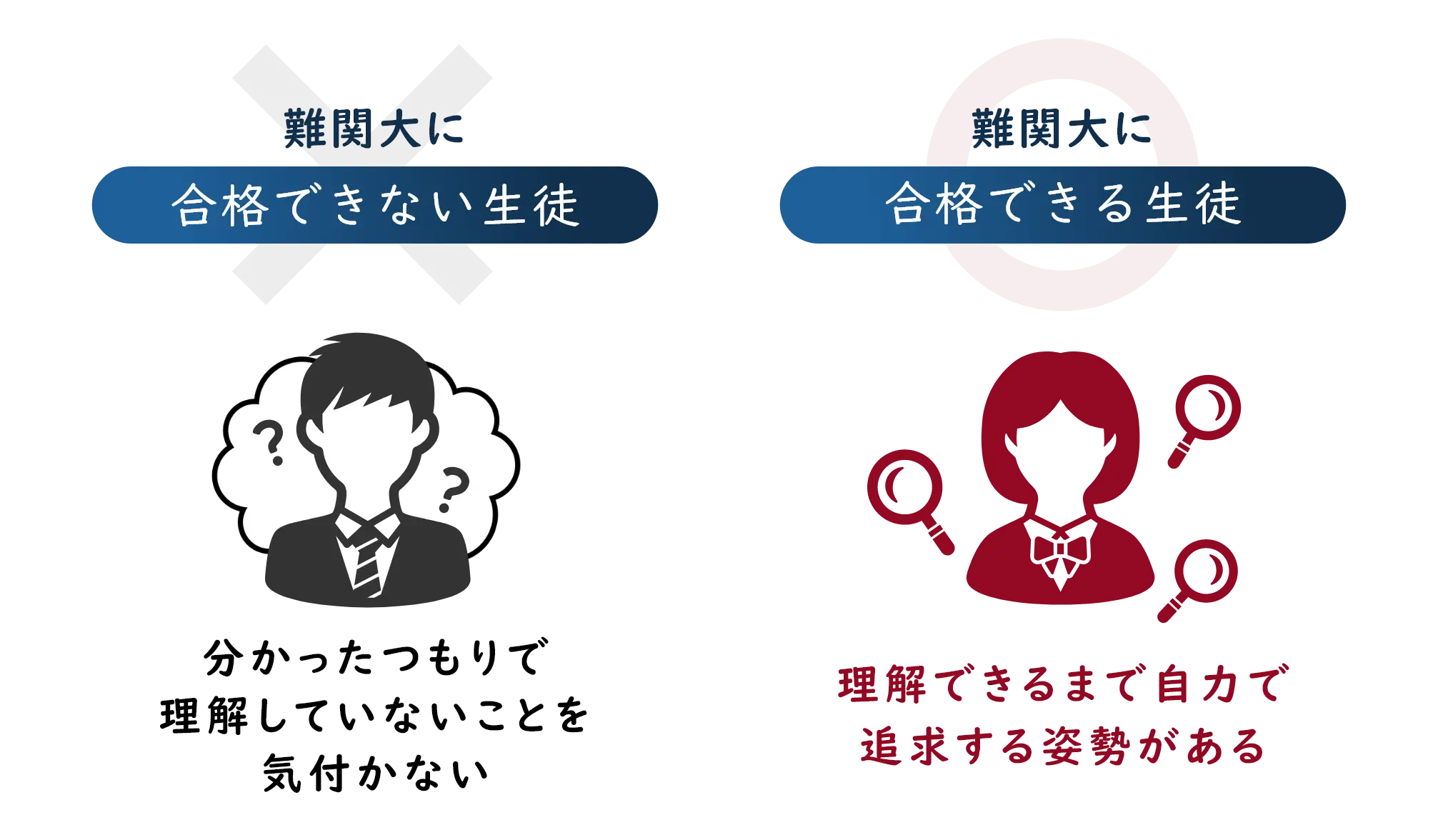

難関大に合格する生徒は「考えたつもり」で済ますような甘い学習方法をとっていません。

「考えたつもり」をなくし、学習法の水準を高めることで、 難関大が求める本物の学力が手に入ります。

基礎・基本を徹底し、2次試験に対応できる学力を養成する独自カリキュラムで、入塾時の学力と志望校に応じてTier.1〜3の段階別に指導いたします。

口頭試問による学習を続け、問題の本質的な理解を促し

- 自信と根拠、手応えを持って問題が解ける

- 応用問題にすぐに対応できる

- 適切な表現で正確に述べる力が身に付く

- 考える癖がつくので、他の科目でも答えを導き出せる

- 全教科の得点UPにつながる

ライバルに負けない思考力を身に付け逆転合格へと導きます

高校生物の面白さが分かって、難関大の問題が解けて嬉しい!

「偏差値15も上がって生物が得点源になった!」

「慶応の生物が9割も解けてしまった!」

「考察系は問題の意図が読み取れるようになった!」

「図表の意味が読み取れた!」

「考えを適切に伝える文章力が身についた!」

授業料

6ヶ月間コース料金

| コース | 対象の物理・化学の偏差値 | 授業回数(1回2時間) | 6ヶ月分の授業料(税込) | 1ヶ月あたり(税込) |

|---|---|---|---|---|

| 偏差値20上げて 医学部・難関大突破コース | 45未満 | 平均週3回(全72回) | 1,287,000円 | 214,500円 |

| 偏差値15上げて 医学部・難関大突破コース | 55未満 | 平均週2回(全48回) | 858,000円 | 143,000円 |

| 偏差値10上げて 医学部・難関大突破コース | 60未満 | 平均週1回(全24回) | 429,000円 | 71,500円 |

スクロールできます

生物週1回の月額受講例

71,500円 × 合計週2回 = 143,000円(税込)

継続コースと料金モデル(1ヶ月あたり)

学力の維持と発展的な理解を促進します。受験直前まで指導するので、確実性と安定性が上がります。

| 授業回数 | 価格(税込) |

|---|---|

| 週1回/2時間指導(月4回分) | 71,500円 |

スクロールできます

ジュニアコースと料金モデル(1ヶ月あたり)

早期に大学受験を見据え、論理的思考力を養成します。

| 対象 | 授業回数(税込) | 価格(税込) |

|---|---|---|

| 中学生 高校1年生 | 週1回/90分指導(月4回分) | 48,950円 |

| 週1回/120分指導(月4回分) | 65,230円 | |

| 高校2年生 | 週1回/120分指導(月4回分) | 71,500円 |

スクロールできます

諸経費

- 入会金: 33,000円(税込み)

- 講師指名料: 60分あたり1,100円(税込み)

備考

- 振替授業は月1回まで無料。2回目以降は事務手数料3,300円(税込み)がかかります

- 受講講座の取りやめを希望される場合、毎月10日までにご連絡ください。

(毎月10日に翌月の講座学費が確定します) - 授業日の前日までにご連絡いただければ翌月で振替いたします。

受講上の注意

- 毎日最低1時間以上の学習が必要となります(※学力に応じて変動あり)

- 授業だけでなく、課題学習においてもすぐに解説を読まずに、5〜10分程度考え抜く粘り強さが必要です。

- 生徒自身が暗記ではなく、思考力で問題を解けるようになりたいという意識が必要です。

- 指定した課題を消化しない場合は、目標の偏差値に到達するのが難しくなります。

口頭試問は思考力を試す指導法です

口頭試問とは、試験官との問答を通して受験者の試験形式を取り入れた指導法です。

講師は「〜とはどういうことか」「〜についてどう考えるか」といった出題をし、生徒は問題に対する解答をその場で答えます。

その際、「なぜそう言えるのか」「裏付けはあるのか」を適宜講師が確認します。

面接とは違い、その解答の内容が理路整然としているかという、解答のプロセスを重視して採点するのです。

論理的に思考し、それを相手に表現する能力が必要になるため、解答する内容に関しては深い理解が求められます。

2020年度の大学入試改革で思考力が重視されていることもあり、大学入試の試験科目として導入する大学も出てきています。過去問をひたすら解いても太刀打ちできませんし、解法の暗記では対応できないのです。そもそも、高い思考力がないと解けないように問題が設計されています。

新規開校につきモニター価格の受講生を2名募集中です(少数精鋭制のため)

カウンセリング付きの1時間の「体験授業」を無料で提供しています。

ぜひダーウィン生物塾ならではの分かりやすい授業をご体感ください。

(3割引のモニター価格は2024年1月まで)

生物を暗記科目と思って後回しにすると難関大は論述問題で失敗する

近年、難問化する高校生物に手こずる生徒が増えてきました。

生物独特の対策をして、早めに得意分野にすることで受験戦略で

足を引っ張らないようにすることをオススメしています。

一方で、他の科目とのバランスを考慮して、生物だけに時間をかけすぎないことも重要です。

確かに、知識は必要です。知識がないと、問題のテーマが理解できないので、

問題の意味が組み取れなくなってしまいます。ただ、知識をばらばらに覚えていても、

溶ける問題は限られてしまいます。

そこで、設問のリード文を読み解きながら、知識をどのようにあてはめて、

その問いを分析していくか、これは、ある程度の演習による反復練習が必要です。

内容の組み合わせを見抜けるよう、問題をパズルを解くように分析していきましょう。

合格者の喜びの声

全統記述模試で偏差値20アップ!戦略的に学習内容を取捨選択して国公立医学部に現役合格!!

伊藤さん(仮名)(18歳。現役生。女性。東京都在住)

【 受講歴 】高2の2月〜高校3年2月(13ヶ月)

【 成績向上 】偏差値46.9(高校2年1月記述) → 偏差値68.1(高校3年11月記述)

【 合格実績 】信州大学医学部医学科

生物固有の勉強法をマスター!結果が伴う前から手応えを感じていました。

教えていただいた参考書や勉強方法がとても自分にあっていたと感じます。結果が伴うまで時間がかかりましたが、確実に伸びると手応えがありましたので、不安に感じませんでした。思い起こすと、いろいろな勉強法を試したことがありましたが、これほど自身にフィットしていると感じたことはありませんでした。

定期テスト対策のような短期記憶ではなく、長期記憶になりました。1つの単語をきっかけに、芋づる式に知識が繋がって、スムーズに知識の出し入れができるようになったと実感。覚える時に分野ごとにまとめてつながりを意識して覚えたことと、問題で問われていることをきっかけに頻繁に全体の復習をしたことがよかったのだと思います。

教材選び・手法から180度逆転の発想。自分では考えつきませんでした。

具体的な手法としては、まずは共通テストの問題集で知識を固めたこと。これは基盤を固めるために使用したもので、共通テスト対策だけが目的ではありません。この発想は自身には全くありませんでした。そもそも二次レベルの問題集から取り組むことで基礎レベルはカバーできると考えていたので、180度逆の発想でした。

骨格となるような基礎事項を理解した後は、復習で問題の関連した分野の資料集をくまなく読み、発展的な知識まで頭に入れるようにしました。そもそも先生のアドバイスがなければ、共通テストを軽視してしまっていたこともあり、共通テストの対策本で勉強することはなかったと思います。

相違点・類似点の比較、整理…様々な切り口で理解を深める学習法

その場で教わっている内容だけでなく、以前習った内容と比較して教えて頂けたことが特によかったです。例えば、光合成と呼吸が問われている場合、パッと見、似ている機構どうしを比較して相違点・類似点を整理することで理解が深まりました。

また問題で問われていない単元であっても関連する分野について網羅的な質問を求められましたので、暗記不足の単元を自覚できる機会も増え、効率的に復習できたと思います。

生活経験に基づいて、生物の専門的な事柄もイメージしやすく、頭に入りやすい状態をつくってくださったこと。例えば生態系の分野で、気候や標高によるバイオームの違いを、自分の住んでいる地域の窓から見える植生や地理的な知識から実感を得ながら学習できたこと。

どの教材のどのページに戻ればよいか。明確な指示があるのが効率的だった

解説の際にテキストや資料集の関連ページを示して頂けたことで、効率的に学習できていました。質問や解けなかった問題があった場合に、どこに戻れば良いかわかりました。解けない問題がある場合は、使用教材の不足や問題の難易度のせいにするのではなく、これまでの学習した教材に必ず該当の知識があり、それを使って正しく考えることで問題が解けるということが身を持ってわかりました。いたずらに教材を増やしたり、解説を読んだだけで終えてしまわずに、使用した教材で見落としていた知識を探すことの方がはるかに効率的でした。またその過程で否応無しに周辺知識が目に入るので、復習の機会が増えました。

先生が指摘するページは。直接的に該当するものもあれば、関連のある間接的なページもありました。受験勉強の後半になると、関連ページまで自身で探せましたが、受験勉強がスタートした時期は全体の俯瞰図のようなものが自身には無いので、探すだけでも困難だったと思います。また自身では気がつかない関連ページも指摘いただけたことにより新たな発見もありました。

1年で偏差値54から67まで急上昇。慶應も含めて受験校の生物は9割超え!受験生物を完全マスター!!

鈴木さん(仮名)(19歳。既卒生。女性。東京都在住)

【 受講歴 】一年

【 成績向上 】偏差値54から67まで上がりました(河合塾記述模試)

【 合格実績 】武蔵野大学看護学部 武蔵野大学教育学部 武蔵野大学人間科学部

東邦大学看護学部 東京医科大学医学部看護学科

文京学院大学保健医療技術学部看護学科

文京学院大学人間学部心理学科

現役時から看護予備校に通っていましたが、80名規模の大人数授業であり、看護志望の一括りにされたクラスだったので、志望先が看護学校から4年生大学までと受講生の学力層が広く、授業レベルも私の志望先に合わないことに途中で気がつき、個別指導を受けることにしました。その感覚は正しく、1年で偏差値が大幅に向上しました。受講して気がついたのですが、知識が単元毎に独立してしまって、融合問題がさっぱり解けていませんでした。しかし個別の対話で自分の知識がどんどん整理され、単元横断的に知識がまとまっていきました。

手も足も出なかった過去問が、直前には一人で解けるように。併願校はほぼ満点!

かなり長いリード文の中に、多くの分野が組み合わさっている問題が課される大学や、記述問題が出題される大学を多く志望していたため、断片的な知識では解くことができませんでした。長先生の指導によって、ある分野を学習している時に他分野まで関連付け、ひとつひとつの分野をつなげて学習することで、過去問を解き始めた時は手も足も出なかった問題を受験直前には自分一人で解くことができるようになりました。こうした指導で併願校も満点近く得点できるようになりました。

大手予備校では受講者全員が理解できるようにするため、授業レベルを下げなければならず、自身の志望校とはミスマッチであったために思うように伸びませんでしたが、先生から自分に適したレベルで授業していただいたことで、学力向上ができたと思います。

週次の口頭テスト、記述問題、過去問演習、繰り返される知識の確認で深い理解に

前の週の授業で習ったことを翌週の授業で復習してもらい、教科書を見ないで答えることで受験に通用する知識の基盤を築くことができました。また記述問題で習ってから時間が立った時に積極的に聞いていただくことで忘れている箇所や曖昧な箇所を見つけて効率的に復習しました。

また、様々な分野が横断して問われている慶應義塾大学の問題や、記述問題を添削してもらっている時に聞かれることで、他分野と知識が関連化されてより理解することができ、明確なイメージを持つことにつながりました。

知識だけでなく、プロセスまで深く理解することが重要

私が理解しにくいところを日常生活でイメージできるように想像できるように噛み砕いて説明をしていただいたおかげで、知識だけでなく、プロセスまで深く理解することができました。

現役生のときは演習量が不足していたことを自覚していたため、苦手な分野の演習問題や、志望大学で良く出題される分野の問題をいただいたり、私が持っていない問題集で繰り返し演習することができ、入試問題で対応できるレベルにまで学習できました。

私の将来の目標に合わせた併願校を提案していただくことができた。

時には厳しいことを言ってもらうことで、気を引き締め続けることができた。

悩んでいるときに相談に乗ってもらうことで、諦めずに最後まで受験することができた。

勉強以外の面でもたくさんのサポートをしていただき、自信を持って試験に行くことができた。

知識はあるのに書けない…生物だけではない、国語力が求められる2次の論述問題

受験大学では、論述が課されている大学がいくつかあったため、過去問や問題集を解くたびに長先生に添削をお願いしていました。自分では書けたと思っていた問題でも、実際に添削してもらうと、足りない部分があったり、説明不足があったりと満点回答とは言えない時が多くありました。

求められている字数を埋めようとして文章が回りくどくなり、言い方を変えて同じ説明を繰り返ししてしまう時が多くありました。そして字数は埋められていても、説明すべき要素が不十分な時があり、点数につながらないという状況でした。

その中でも、「どこをどう直すと、これだけの加点がもらえる」「ここを直すと文がすっきりとする」「この用語が足りない」「この文だと大体10点中6点」など詳しく添削、アドバイスをいただいていました。

実際に自分が持つ知識を文にすることは難しい。知識はあるのに書けない。記述対策を始めた時に私が感じていたことでした。そんな中で先生には、添削だけでなく知識の確認や知識の関連性まで教えていただいていました。個別指導だからこそ、ここまで丁寧に見ていただけたと思います。

代表講師紹介 (顔写真) 永井良子

生物・小論文指導20年以上のスペシャリスト講師 生物指導に活きたのが読解力、思考力の指導経験 私は生物だけでなく30年以上現代文、小論文指導も行っています。その中で、読解力・思考力が備わっていると、どのような科目でも深い理解と思考に結び付くという実感を得て、文章を分析帝に読み取る指導を行ってきました。 生物を教えるにあたって、生物の難解そうに見える問題文が、実は分析してい行くと既知の要素の組み合わせであると気付き、問題を分析して解読してくことで、難解な問題への指導力を高めていきました。生徒さんが知っている知識がどのように組み合わされているのかをヒントをもとに追求することで、生徒さんの理解力を高めることができるようになりました。

2024年も受験トレンドは「思考力」「読解力」「分析力」 共通テスト、国公立大学二次試験、難関校の生物問題など全てにおいて、「思考力」「読解力」「分析力」がないと攻略できない時代になりました。実際に2023年の共通テストの生物は得点調整が10点以上も出るほど思考力を必要とする難易度になっています。 そのおかげで生物が7割以上の得点だった私の生徒は、9割近い得点に換算されて、志望校合格に大きなアドバンテージを得ることができました。

講師陣の指導実績

[医学部]北海道大学 / 信州大学 / 昭和大学 / 北里大学 / 帝京大学 / 東邦大学 /

杏林大学 / 岩手医科大学/ 埼玉医科大学 / 聖マリアンナ医科大学 / 東海大学

[保健医療学部]筑波大学 / 埼玉県立大学 / 東邦大学 / 杏林大学 /

日本赤十字看護大学 / 国際医療福祉大学 / 順天堂大学 / 聖路加国際大学 /

武蔵野大学 / 東京保健医療大学 / 文京学院大学 / 東京医療学院大学 /

東京女子医科大学 / 共立女子大学

[農学バイオ系学部]東北大学 / 九州大学 / 信州大学 / 茨城大学 /

東京農業大学 / 日本大学 / 北里大学

人気カリスマ講師の映像授業だけでは学力が向上しないことが証明された時代

かつて200名を超える生徒に対し、カリスマ講師が大規模な集団授業を行う時代がありました。現在はWebの発達により、かつてのようなカリスマ講師の授業は安価に、場合によっては無料で視聴できるようになりました。それにも関わらず、動画授業で成績が劇的に上がったという声は聞きません。

一方で個別指導で成果が上がったという声は枚挙にいとまがありません。講師から生徒に向けての一方的な授業ではなく、生徒がしっかりと理解するところまで伴走する個別指導の方が効果が上がっているということでしょう。

理解が不十分なポイントを見抜き、一歩踏み込んで指導する。その手段として、理解していることを生徒に話してもらい、誤りがあれば講師が指摘する口頭試問が効果的です。この生徒に一歩踏み込んだ指導法が、今後の予備校・塾のトレンドになることは間違いありません。

アテナイのカリキュラム

「いきなり口頭試問なんてレベルが高い…難しそう」と、思う方もいらっしゃるかもしれません。

アテナイでは、生徒がスムーズに口頭試問に慣れていけるよう、カリキュラムを作成しています。初めは簡単な問答から始めて、徐々にステップアップするので、初めてでも心配ありません。

問答の内容だけでなく、学習の内容も基礎レベルから始めて、応用レベルにステップアップしていくので、現在の成績、学習状況は関係ありません。

また、オンラインでの受講になるので、通学時間もなく、自宅で効率よく学習ができます。

指導の流れ

形態:マンツーマン口頭試問指導

【Tier1】基礎)

教科書の知識の取得 論理の理解

この段階では、教科書の例題・類題や基本的な問題集を用いて、基本事項の習得に集中します。入試問題を理解して解くためには、最初は教科書の内容を理解する必要があります。ダーウィン生物塾では、理系難関大&医学部の入試生物を熟知した講師陣が、受験を念頭に置きつつ、生徒の理解度に合わせて丁寧に口頭試問いたしますので、初学者の方でも「どこが主な論点なのか」「何をどう捉えればよいのか」 などの要点を絞って効率よく取り組むことが可能です。

【Tier2】応用(偏差値60~)

教科書の知識を組み合わせて解く

この段階では、標準的な問題集や理系中堅大&医学部の入試過去問等を用いて、教科書内容の復習と、それらを論理的に正しく組み合わせて問題を解くトレーニングを行います。 典型的な問題を確実に理解して解くことができるようになれば、安定して高得点を獲得できるようになります。口頭試問で授業を行うことにより、曖昧な部分を一つも残さず、 根拠をもって明確に述べられるようになることを目指します。 また、口述する解答が長くなるので、論理的整合性のとれた解答を強く意識することになります。 口頭試問を通して、一切の誤魔化しがない答案を述べることができれば、理系難関大&医学部合格に大きく近づきます。

【Tier3】総合演習(偏差値65~)

論理的思考力を武器に未知の問題を解く

この段階では、志望校・上位校の過去問、東大、京大、慶大などの最難関校の過去問を用いて、論理的思考力をさらに磨くことにより、入試本番で初めて見る問題であっても、確信をもって答案を作成できる能力を養成します。これまで学習してきた物理・化学の論理を生かし、実践的な入試問題に取り組みます。実際の入試では、教科書や問題集であまり見られない問題も出題されますが、それまでに学習したことを踏まえて問題を分析した上で問題の意図を見抜き、論理的に解答することを目指します。 口頭試問では、初見の問題であっても、論点を整理した上で直ちに解答する練習をします。そのため、普段から幅広く知識を吸収し、解答の論理的構成を考え抜くことが習慣化されます。

※生徒様の学力により修了時期が変わります。

一般的な個別指導を大幅アップデートしたアテナイの指導方法

| ダーウィン生物塾(完全個別指導) | 一般的な個別指導(1〜3人まとめて指導) | |

|---|---|---|

| 口頭試問 | ◎ ・基礎の徹底から入試問題演習に至るまで口頭試問が基本。 ・わかったつもりを見逃さない。理解できるまで追求 | × ・「問題演習→解説」従来の指導。生徒が質問するまでは一方通行の解説型授業。 ・生徒の学力に依存。 ・考えさせる前に解説してしまう |

| 基礎の徹底 | ◎ 定義・法則など人に説明できるレベルまで徹底理解 | △ 基礎がおぼつかないまま、高度な問題ばかり解いて丸暗記。 |

| 演習量 | ◎ 合格から逆算した宿題。何を勉強すれば良いかわかるから悩まない。 | △ 授業のおまけ。演習量が圧倒的に不足するから受からない。 |

| 講師の実力 | ◎ 経験豊富なプロ 。 口頭試問スキルを備えたトップ講師 | △〜◯ 学生 or プロ講師 |

スクロールできます

最低限の知識を使って思考力で問題を解く

「分かったつもり」を防ぐことで、難関大合格に求められる理解度を体感できます。

この感覚がないと、表面的な問題演習だけを続けて、難関大レベルにいつまでも到達できなくなってしまいます。

何年も受験に挑戦しているのに合格水準に達しない生徒は、最低限の思考力の使い方が身に付いていないことが多いのです。

口頭試問でよくある3つのケース紹介

1 言葉の意味すら理解できていないことが発覚&改善

講師「ゲノムとは何ですか」

生徒「遺伝子ですか」

講師「遺伝子そのものはゲノムではありませんね」

生徒「遺伝情報のことでしょうか?」

講師「遺伝情報はどのように存在していますか」

生徒「覚えていません」

(この後、平均5往復続く)

2 知識のあいまいさを自覚&改善する

講師「アロステリック酵素とは何でしたか」

生徒「基質が挟まって働かなくなる酵素です」

講師「挟まるのは基質でしたか?また、どこに挟まるのでしたか?」

生徒「あれ?挟まるのは何かできたものでしたか?」

講師「酵素が基質に働いてできたものは何と呼ばれていましたか」

生徒「生成物でしたっけ」

講師「そうですね。それがはまり込むのはどこでしたか」

(この後、平均5往復続く)

3 出題されやすい現象について深く理解させる

講師「光合成の電子伝達系はどのような仕組みで何が起こりましたか」

生徒「電子伝達は電子が伝わることだから…」

講師「電子はどのように発生しますか?」

生徒「えーと、光化学系からです」

講師「光化学系からどのように電子が発生しますか」

生徒「太陽光でです」

講師「光化学系の何が電子を放出しますか?」

生徒「反応中心のクロロフィルです」

(この後、平均5往復続く)

※閲覧用にまとめた発問となっています。実際はさらに事細かに質問をします

6ヶ月間口頭試問で生物を鍛えることで、全科目で難関大の問題に太刀打ちできる思考力が身に付く

医学部・難関大受験では、深い思考が求められます。口頭試問では、考えられているようでもいざ傾聴すると、途中から根拠のないことを言ってしまったり、矛盾が生じたりするものです。それでは入試に対応できません。紙とペンを使っていたずらに問題を解くよりも、口頭試問によって論理に焦点を当てることで、効率的に思考力を高めることができます。客観的に思考の流れを見つめ直す口頭試問は、広く効果を認められています。

また思考力を要するのは、生物だけではありません。数学や英語、社会の一部の領域でも必要です。口頭試問で鍛えた思考力は、適切に自問自答する能力に変わり、他教科に副次的な効果を及ぼします。

また口頭試問を介した指導で、求められているのは論理性であると気がつきます。生物が、中学理科のように暗記でカバーできるものではないと理解することで、大学受験の理科に手を抜くことがなくなります。